На прошлой неделе NGS24.RU писал об облаве на красноярский рок-клуб, где отдыхали городские субкультурщики. Силовики не нашли нарушений, зато знатно попугали молодежь. Сегодня шансы увидеть на улице города панка, гота или рокера приближаются к нулю. Места уличных тусовок неформальной молодежи также практически исчезли. Наш корреспондент решил выяснить, что случилось. Неужели субкультуры, которые объединяли сотни тысяч людей, уже не в моде? А может, просто старая косуха и «гриндера» пылятся в шкафу, дожидаясь своего часа?

«Это классическая история протеста»

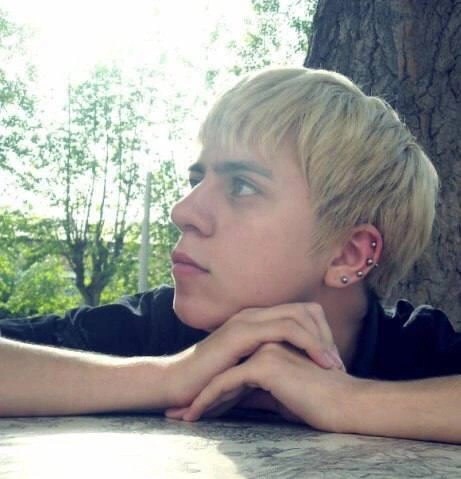

Андрею 32 года. Парень родом из Ачинска. Сейчас у него хорошая работа в Красноярске, и, встретив его на улице, сложно представить, что в молодости он был тем, кого раньше называли неформалами. Черная одежда, крашеные волосы и пирсинг когда-то были непременным атрибутом имиджа, за который еще лет 10–15 назад можно было получить тумаков на улице.

Андрей был готом. И, несмотря на внешние изменения, былые пристрастия живут в нем до сих пор. Его история приобщения к субкультуре началась еще в 10-м классе школы.

— Это классическая история протеста. У нас в классе и школе я был одним из первых готов. Я начал волосы красить в черный. По школе прошел слух, что я сплю в гробу, не я его распространял. Меня боялись. Всё было очень скромно, не было таких возможностей, как сейчас, просто черная одежда. Потом уже после 18 лет я начал немного жестить. Пирсинг: у меня было 12 проколов в одном ухе и в другом — четыре. Я вот так передвигался по Ачинску, это вообще безумие.

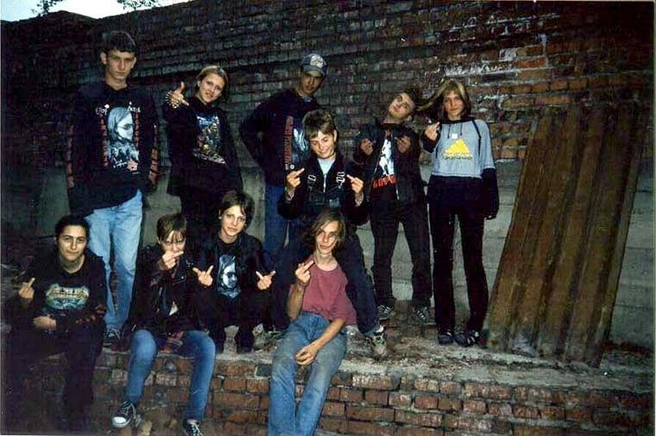

Это было протестное движение. Тусовка была крепкая и дружная, и очень опасная. Мы жили в условиях, когда агрессивное отношение к тем, кто не похож [на всех], стимулировало желание быть непохожим. Сначала всё начиналось с «готования», потом я начал общаться с панками. Мы познакомились, потому что друг друга было видно. Благодаря опознавательным знакам типа цепей на джинсах, ошейника с шипами, — рассказывает Андрей.

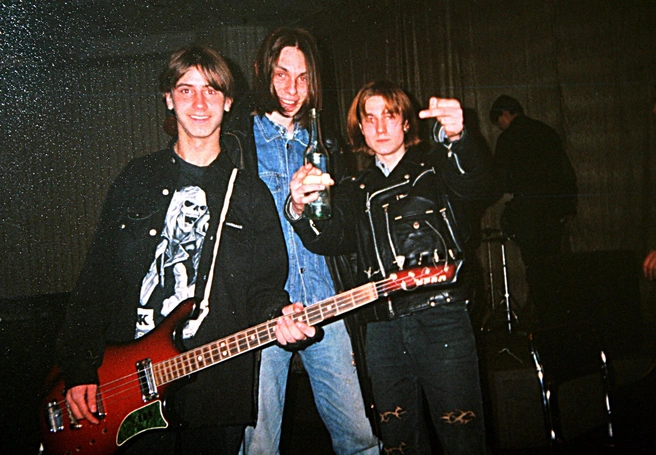

Молодежь объединялась не только из-за стиля одежды, главным фактором была музыка. На концертах своих кумиров можно было познакомиться с единомышленниками и найти новых друзей. В молодости подобных общих интересов вполне хватало, чтобы почувствовать себя «в одной упряжке». Сплачивали и испытания, которые были непременным атрибутом неформалов в 2000-е.

— К нам на концерты приезжали группы, в том числе из Красноярска. У нас была первая эмо-группа в крае, их позвали на разогрев к Jane Air. У них была песня «Я никогда не умру». Как правило, ее ставили в конце перед дракой. Всё было агрессивно, скинхеды еще были популярны. Тогда они встречали тех, кто выходит с концерта.

Если честно, взгляды у всех разные были. Кто-то от нашей тусовки праворадикальный был, кто-то — леворадикальный. Это было объединение тех, кто движется против течения. Всегда в обществе есть элемент отрицания. Дальше объединяет музыка, стиль одежды, всё это племенное, еще из древнего мира. Мы встречались в заброшенном военном городке. Там было человек 20, а на концерты ходили человек 200, — продолжает свою историю Андрей.

«Поколение миллениалов не взрослеет, мы становимся старыми детьми»

Парень не считает, что его прошлая жизнь — всего лишь увлечение молодости. Музыкальные вкусы и желание жить по-своему он пронес сквозь года. Одежда тут абсолютно ни при чем, уверен молодой человек.

— Я бы не назвал это увлечением. Понятно, что подростковый период, максимализм и всё такое. Это всё связано с отрицанием стандартов. Поэтому это интересно. В сегодняшней жизни так уже не получится, потому что я с теми людьми не общаюсь уже, только с несколькими. Друзья же выбираются из-за взглядов на жизнь.

Выглядеть как нормальный человек я начал, когда на работу устроился в 22 года. Не сказал бы, что я слушаю другую музыку, я слушаю ту же до сих пор. У меня друзья, которые играли в группах, играют в других более профессионально.

Подростковый период закончился, но внутренне я всё тот же. Поколение миллениалов не взрослеет, мы становимся старыми детьми. Почему я тогда тусовался с этими людьми? Я отрицал формы поведения стандартные, потому что я в принципе такой человек. Сейчас всё так же. Отрицание стандартов переросло во взрослую форму, просто иначе смотрю на вещи, делаю по-своему, — говорит Андрей.

Из провинциального Ачинска Андрей переехал в Красноярск, чтобы поступить в институт. По словам молодого человека, его поразило обилие субкультур. Настоящим открытием стали ролевики, которые примеряли на себя образы из книг, игр и кино.

В 2010-е готы пропали с улиц, но Андрей не считает, что субкультуры уходят только потому, что их адепты взрослеют. По мнению парня, неформалы еще всколыхнут обывателей своим эпатажем на улицах городов.

— Ранее они действительно пропали, видимо это связано с социально-политическими условиями. В последнее время опять началось давление государственное на эту тему. На тему человеческой жизни. Сейчас это снова модным становится. Мода движется по спирали. Летом я очень много видел молодых людей в шмотках с «Арией», «Нирваной», «КиШом» — всё, что, казалось, погибло вместе с рынками, где это покупалось. Оказывается, это до сих пор продают.

Я вижу готов, возле школы. Это новое поколение более свободное, поэтому они пытаются этот протест выразить, плюс мода на 90-е. Этот способ высказывания — внешний вид, музыка, оно уже всё сказано, всё есть, всё готово, новое придумать сложно. Идеи одни и те же: против войны, свобода, равенство, дружба. Герои одни и те же. Музыканты те же, лучше музыку, чем уже написана, не сделать. Мы в золотое время жили.

[Субкультура] это всегда ответ на что-то. Свободным людям нет необходимости собираться где-то тайно. Если будет давление усиливаться, конечно это куда-то уйдет. Культура живет в рефлексирующем режиме. Люди определяют требования в соответствии с парадигмой, которую продвигает государство, традиционные ценности и всё такое. Раньше была святая пустота, — рассуждает Андрей.

По мнению Андрея, у любой субкультуры есть будущее. Сегодняшнее затишье, возможно, лишь временное. В любом случае, те, кто плыл против течения, найдутся и в наши дни, уверен парень.

— На мое мнение запреты не влияют. Толерантность — это искусство жить в мире непохожих. В каждой группе социальной есть кусочек отщепенцев. У нас это был ответ на другие условия. Мы в другом мире жили, более опасном. Мне современная молодежь нравится: они более ответственные и много читают. Общаюсь с 20-летними людьми и поражаюсь, сколько там ума, у меня столько не было. Большинство более ответственные. Я думаю, что сейчас всё намного круче. Я видел группу молодежи, все одеты прикольно, выглядят странно. Я задал вопрос своему приятелю: «Как думаешь, на кого они хотят быть похожими?». Он мне ответил: «Я не понимаю пока, но самое крутое, что они ни на кого не хотят быть похожими», — завершает свою историю Андрей.

«После условного Моргенштерна* сложно чем-то удивить»

Андрея Сковородникова-Эрлиха знает, пожалуй, каждый, кто «панковал», «готовал» или был любителем рока и металла в Красноярске 2000-х. Мужчина два десятилетия занимается творчеством, организовывает концерты.

Сегодня Андрей Сковородников-Эрлих — вокалист группы «Мистер Гро...». Мужчина видел зарождение и перерождение тусовки неформальной молодежи от начала до конца. Правда, он тут же поправляет, что термин «неформалы» — обывательский, и выдвигает свою теорию ухода старых субкультур.

— Они либо подстриглись, помылись, внуков растят, либо давно передохли от алкоголизма. Вообще нет такого понятия движения — «неформалы». Это просто субкультуры, которые с каждым поколением принимают новые формы. Они просто находятся в постоянном движении. В 90-е считалось, что, если ты слушаешь рок, ты не можешь слушать другую музыку. Если ты слушаешь металл, ты не можешь тусоваться с рокерами. Сейчас западная модель пришла. У человека могут быть разные вкусы, в плей-листе рядом трек «Гражданской обороны» и Оксимирона*, «Би-2», это не вызывает диссонанса, люди перестали делить стили. То же самое с субкультурными течениями. Они перестали себя делить, они могут слушать разную музыку, человеку не обязательно носить одежду только в рок-стиле, он одевает то, что модно, что интересно, что нравится, — рассказывает Андрей Сковородников-Эрлих.

Но еще лет 10–15 назад всё было иначе. Между представителями разных субкультур нередко происходили стычки. Точную причину агрессивного поведения по отношению к друг другу вряд ли кто сейчас назовет.

— Панки с металлистами могли в разных углах сидеть и друг на друга цыкать. Всё это проходит. Даже гопники растворились во всём этом по большому счету. Сложно докопаться, например, из-за длины волос, если человек полжизни занимается спортом и может любого гопника с щелчка вынести. Сейчас невозможно по внешности структурировать человека. Человек идет на панк-концерт, может ирокез себе поставить, джинсовку с булавками и нашивкой «Анархия» надеть, этот же человек может прийти на металл-концерт совсем в другой одежде. Условно, это костюм выходного дня, а не ритуал, как 20 лет назад для определенных тусовок. Тогда это было более структурировано и можно было различить условно неформальную молодежь. Новое поколение этим просто не заморачивается, — считает Андрей Сковородников-Эрлих.

Прогресс и интернет стали основным двигателем развития музыкальных вкусов. Сегодня выбор у человека значительно шире. Ему не обязательно замыкаться на том направлении, которое более доступно или сильнее почитается в обществе или какой-то социальной группе.

— Мы отстаем от Запада на 5–10 лет в этом плане, сейчас приходим к тому, о чем там говорили, — это смешение стилей. Это какая-то эволюция взглядов, нельзя долго находиться в рамках замкнутой системы. Это размытие — эволюция. Там, где упор на музыку, с размытием музыкальных границ и вкусов происходит этот процесс. Субкультура — это же не идеология. Конечно, есть политические субкультурные дела, но они в меньшей степени влияют, и большинство субкультур стараются не мешаться с политикой. Нет того стержня, чтобы собирать себе подобных. Как, например, движение скинхедов раньше было: бритый, бомбер, подвороты, пока не прошла волна арестов. Сейчас движение приняло другие формы, потому что, где замешивается субкультура, там могли привлечь. Некоторые ушли, потому что немодным стало. Например, панковские прикиды после волны автотюн-рэпа, их клипов, их имиджа — кого ты удивишь ирокезом? После условного Моргенштерна* сложно чем-то удивить. Просто не стало ценным это выделение, — говорит Андрей Сковородников-Эрлих.

Конечно, остаются нерушимые сообщества типа байкеров. Для них главным критерием является любовь к мотоциклам, и там вряд ли что-то поменяется даже через сто лет. Как будут развиваться и будут ли существовать субкультуры, у которых нет явного объекта почитания, большой вопрос.

— Нельзя сказать, что субкультуры ушли, они просто переродились. Может появиться какой-то стержень, вокруг которого они объединятся. Не думаю, что это будет связано с социальным или экономическим положением в стране, которое у нас десятки лет оставляет желать лучшего. На субкультуры это особо не влияет. Если будут запрещать собираться, то тусовки пойдут, но, опять же, не по субкультурам, а потому что люди хотят собраться. Можно вспомнить пандемию, подпольные концерты.

Экоактивисты, например, — это не субкультурщики. Это люди определенной задачи и дела. А анимешники, ролевики — это определенные субкультуры. Они давно существуют, аниме — больше 100 лет. У них более четкий стержень, у них не так размыт их корневой интерес. В то же время человек, любящий аниме, может пойти хоть на рок-фестиваль, хоть на техно-тусовку.

Как были люди с определенными интересами, так и остались. Раньше они, может, больше выделялись, а сейчас все выделяются как-то по-своему, — подытоживает Андрей Сковородников-Эрлих.

«Сейчас неформалы — это люди, которые сами себе на уме»

У психологов своя версия, почему неформалы пропали с улиц городов. Действительно, былые представители субкультур повзрослели. Но на их место приходят другие люди, с другими взглядами, которые объединяются совсем не вокруг музыки.

— Субкультуры слегка модифицировались, видоизменились. Те же эмо были популярны в 2000-е, сейчас это анимешники. Те же самые панки ушли, но я считаю, что лучше бы они остались. Потому что на смену им пришли люди депрессивные, аутодеструктивные, подавленные. На смену пришла непонятная субкультура, которую и субкультурой назвать нельзя. Она является следствием состояния человека. Это не то, что было, у них нет идеологии. В чем разница, когда были готы, панки, эмо, — у них была четкая идеология и харизма, четкие установки и цели.

Неформалы остались неформалами, только теперь они без стержня, у них нет приверженности их ценностям, пусть не всегда они были правильные. Сейчас неформалы — это люди, которые сами себе на уме. Они даже внутри сообщества друг с другом не могут договориться и не коммуницируют. Они сидят каждый в своем закоулочке в Сетях. Субкультуры перестали быть социальными, вот почему нам кажется, что их нет, они все в Сетях. Они не экстравертированы, они не объединяются, у них нет командного духа.

Уход от субкультуры — это не возрастное, это когда человек становится более гибким, когда он становится менее протестным, дипломатичным и более толерантным. Если у человека есть психологические патологии, субкультура — это триггер, который усиливает показатели нездоровья личности. Там с возрастом идейность усугубляется. Если человек ничем не страдает, то, взрослея, становится менее взрывным, менее категоричным, он не так остро реагирует на чужое мнение. И мы говорим — перерос, — считает психолог Инна Драчева.

Причиной эволюции субкультур как явления Инна считает интернет. Раньше, чтобы найти единомышленников или друзей, обязательно нужно было выйти в мир. Сегодня Сеть давно стала одним из основных способов знакомства и коммуникации. Специалист в этом видит большую опасность.

— Здесь самый большой минус можно описать фразой «В тихом омуте…». Раньше, при наличии таких сообществ, мы всё равно понимали, откуда что может быть, что они могут для нас приготовить. Субкультура была на виду, и она была социально управляемая, это было предсказуемое сообщество. Сейчас никто ничего не знает, всё происходит втихую.

«Колумбайн»* — это яркий показатель того, что, пока ты в обществе, тебя легко переубедить, тебя легко контролировать, ты управляем. Когда ты скрыт и твои установки там, в Сетях, тобой проще манипулировать, тебя проще организовать на преступление. Неформалов агрессивных было много, но такого количества преступлений, связанных с психическим нездоровьем, не было никогда, тенденция аховая, — констатирует психолог Инна Драчева.

Но есть и позитивные тенденции. По мнению психолога, хорошую роль для конструктивного объединения людей сыграла вынужденная самоизоляция во время пандемии. Одним из вариантов социального протеста как раз таки является желание объединиться.

— Субкультура — это когда я придумал жить по-другому, не так, как ты, и я доказываю, что живу лучше и правильнее, чем ты. И в противовес этой появляется другая субкультура. Это было всегда, и это всегда будет. У нас сейчас субкультура «экологистов», как я их называю, и зожников. Она просто не выражается в одежде. Например, кто-то не ест колбасу, а ест только полезное. Конечно, в полном смысле назвать их субкультурами сложно, но мотив есть.

Мы — существа социальные. Вы посмотрите, как ребятишки собираются, они снова играют на гитарах, мы возвращаемся туда. Я всегда говорю: «Дети, мы возвращаемся в подъезд 93-го года». Дети стали интересоваться фильмами 80-х, возвращается мода. Мы не уйдем от социальных контактов. Я думаю, что мы увидим это на улицах, но больше как желание тряхнуть стариной. Как когда-то мой дед носил длинные волосы, был хиппи — и я хочу попробовать.

Это как мы захотели мороженого под маркой СССР, мы затосковали, это эмоция, и мы решили его возродить — упаковочка по ГОСТу и так далее. Мне кажется, это будет желание почувствовать дух того времени — из соображений, что сейчас мне плохо, наверное тогда было лучше. Это особенности восприятия, в прошлом нам всегда лучше, чем в настоящем. Но вряд ли это будет с той же волной, харизмой, как раньше, — подытоживает психолог Инна Драчева.

Последние дни старых субкультур

Культурологи считают, что причины затухания популярности субкультур 90-х и 2000-х кроются в смене поколений. Каждое из них стремится быть непохожим на предыдущее. Наталья Копцева, доктор философских наук, профессор, заведующая кафедрой культурологии и искусствоведения СФУ, предполагает, что копировать модели поведения своих родителей или старших братьев сегодня мало кому хочется.

— Ранее понятие «поколение» фиксировалось длиной в плюс-минус 20 лет. Выделялись полупоколения по годам рождения в районе 12 лет. Некоторое время назад были введены пограничные поколения, которые получили название «миллениалы», поколение Z, поколение альфа. Поколение миллениалов — 1984–1996 года рождения. Поколение Z — 1997–2012 года рождения. И с 2012 фиксируется новое поколение — альфа.

Поздние миллениалы, ранние Z, они так отделяли себя от более старших поколений, обозначая свою индивидуальность при помощи эпатажа и яркого внешнего вида. Следуя логике анализа поколений, следующее поколение должно отрицательно относиться к тем культурным идентификациям, которые показывало предыдущее поколение. Скинхеды, панки, эмо и готы повзрослели и занялись трудом. Те ребята, которые пришли на их место, для них это забавы старшаков, стариков. И они не будут себя маркировать, как это делали предшествующие поколения, — рассуждает Наталья Копцева.

Но свято место пусто не бывает. Культуролог подмечает, что сейчас полно субкультур, но люди не видят их на улицах. У них нет постоянных мест для встреч, они им в принципе не нужны. Кроме того, такие группы молодежи сложно назвать сплоченными по сравнению с неформалами 90-х и 2000-х годов.

— На место этих ребят пришли другие сообщества, которые связаны с большим праксисом (в переводе с древнегреческого — действия свободных людей. — Прим. ред.). Это гигантское количество фанклубов, где пишутся фанфики. Это сообщества, которые занимаются ролевыми играми. Это какие-то мерцающие сообщества, связанные с платформами видеоигр. Это формы общественного активизма. Это уход в экологические практики. Это концентрация сообщества вокруг этики, связанной с домашними животными. Это активности более практические и более полезные, чем те, какими занимались предыдущие поколения.

В этих демографических группах уменьшается статистика потребления алкоголя, уменьшается число преступлений, связанных с воровством, убийствами, увеличивается число людей, занимающихся спортом. Все боялись, что будут митинги и протесты, а эти люди очень серьезно относятся к экологии, волонтерству, к семье, детям, животным. Это крайне позитивные вещи.

Эти сообщества в настоящее время носят принципиальный сетевой и горизонтальный характер. Они неустойчивые. Они объединяются, чтобы что-то сделать. Условно говоря, они пошли и вычистили рощу от мусора, ведомые каким-то временным лидером, и разошлись. Они не пойдут громить мэрию. Устойчивости такого сообщества на это не хватает, они и не собираются этого делать, — рассказывает Наталья Копцева.

Культуролог констатирует, что времена, когда любители разных направлений музыки собирались в группы по интересам, подошли к концу. Советско-российская история так называемых неформалов, ведущая начало с конца 70-х годов прошлого века, заканчивается у нас на глазах.

— Теперь наступает история, связанная с путешествием молодых ребят в свои собственные внутренние миры — это интроспекция. Там они собираются и объединяются по своим каким-то внутренним технологическим проблемам, им это интересно. Это путешествие внутрь себя.

Это мерцающие виртуальные молодежные сообщества, занимающиеся изучением собственной психики в реальной и ирреальной формах. Они соответствуют духу экономики, когда имеют значение не поточные производства с гигантским количеством людей в цеху, а точные производства, заточенные под конкретного потребителя. Они живут в таком мире, они ему соответствуют.

Обратите внимание на их язык. В него попали многие англицизмы и американизмы, которые обозначают сложные психические состояния, для которых аналогов в русском языке нет. Русский язык не страдает дефицитом, но если мы проанализируем содержание этих слов, то это слова, отображающие сложные психические феномены, — разъясняет Наталья Копцева.

В итоге российское общество столкнулось с уникальной ситуацией. В одной стране проживают представители абсолютно непохожих групп и субкультур. Их количество в будущем вряд ли станет меньше. Несмотря на существование контркультурщиков, прогнозы у специалиста позитивные.

— Всё меняется в лучшую сторону, — уверена Наталья Копцева. — За себя не скажу, но на вопрос, как будут сосуществовать такие разные люди, футурологи предполагают, что дети нас пожалеют, они будут добры к нам.

* Минюст внес рэпера Моргенштерна в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

* Минюст внес рэпера Оксимирона в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

* Движение «Колумбайн» внесено в список террористических организаций.