На прошлой неделе мы начали рассказывать о судьбах старинных церквей Красноярского края. Некоторым из них больше ста лет, и пережить они успели очень многое. Сегодня мы продолжаем знакомить вас с историческими памятниками края. Они перенесли пожары, разграбления, вандализм и сейчас остро нуждаются в реставрации. Впрочем, неизвестно, сохранятся ли они до того, как до них дойдет очередь.

Покровская церковь, д. Новоалександровка, 1909 год

Строительные леса и новодельная крыша без наверший и куполов. Церковь Покрова в Новоалександровке уже давно находится в состоянии вялотекущей реставрации. Дальнейшие перспективы пока неясны.

В «Кратком описании приходов Енисейской епархии» сказано, что новоалександровский приход открыли в 1911 году. Церковь, согласно клировым записям, возвели в 1909 году. Автор проекта неизвестен, да и работала церковь недолго. С приходом советской власти здание разворовали и организовали в нем сельский клуб: в бывшей церкви местные смотрели кино. За год до развала СССР здание поставили на учет. Кстати, изначально с ошибкой — якобы посвящена она была не Покрову Пресвятой Богородицы, а Петру и Павлу.

По сути, до недавнего времени церковь просто медленно разрушалась. Возрождение храма началось с вложений инвестора, благодаря которым удалось хотя бы предотвратить дальнейшие разрушения. Продолжение ремонта под вопросом — из-за бюрократических проблем.

— Нашелся спонсор, который согласился помочь с реставрацией. Полгода они строили, четверо рабочих. Проводили антиаварийные работы. Полноценно заняться церковью нельзя, поскольку не оформлены документы. Но объем работы всё равно немаленький. Но на этом всё закончилось, — рассказывает местная жительница Галина Алексеевна Савченко.

Первоочередная проблема церкви сейчас — вопрос собственности. В документах службы по охране памятников сказано: «Принят на учет Росреестром как бесхозяйный объект недвижимого имущества». То есть у здания нет владельца, а это уже влечет за собой ряд проблем.

— Далее по закону только муниципальное образование имеет право принять его в собственность. Глава категорически не хочет, так как у него нет средств на содержание и реставрацию, — рассказывает представитель ООКН.

Даже если найдется спонсор, готовый отреставрировать храм, ему это не удастся. Без оформления собственности невозможно привлечь благотворительные средства на полноценную реставрацию — только на противоаварийные работы. Получается замкнутый круг: собственность не хотят оформлять из-за отсутствия денег на реставрацию, денег на реставрацию нет из-за отсутствия собственника.

Местные жители продолжают делать всё возможное для благополучия церкви — разумеется, по мере желания и возможностей. Кто-то просто участвует в субботниках: приводит в порядок территорию, косит траву, убирает мусор. Ключи от храма хранятся у Галины Алексеевны, обычно здание закрыто на замок.

— Мы поняли, что ждать документов нельзя, надо браться и самим что-то делать. Сами отдирали стены до высоты руки. Пока надеемся на свои силы. Люди помогают. Вот бабушка из Уяра позвонила: «Я вам хоть 500 рублей дам, приезжайте». Дала нам четыре вышитых картины, тут повесили, — рассказывает женщина.

В церкви планируют возвести новый крест, причем его Галина Алексеевна сделала сама. В последнее время она увлеклась резьбой по дереву. Сама женщина считает, что способности, которые она в себе внезапно открыла, — часть высшего замысла, и церкви суждено быть восстановленной. Икону для креста, кстати, как и еще несколько икон в храме, написал ее сын Алексей.

В ходе работ даже удается найти старинные предметы быта — в основном инструменты. Правда, точно определить, для чего когда-то использовали эти предметы, непросто. Но и такие мелочи собирают и в дальнейшем планируют создать местный музей. В конце концов, даже самые неприметные вещи — это часть местной истории.

Местные жители заинтересованы в возрождении храма. На редкие службы, правда, собирается не много людей, но не только из религиозных соображений жители Новоалександровки хотят восстановить храм. Это вопрос эстетики, сохранения истории и памяти этих мест.

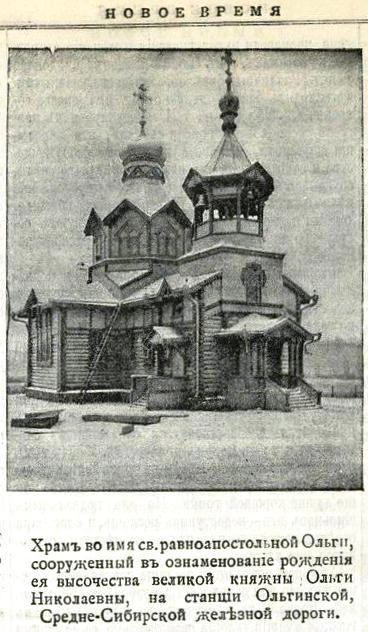

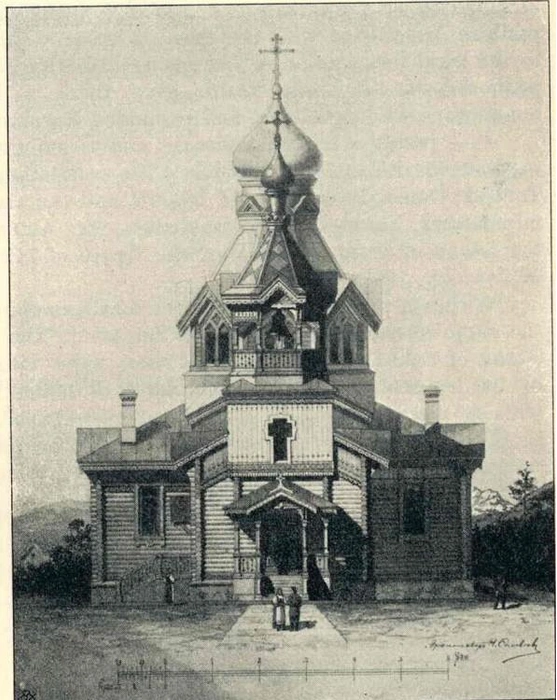

Ольгинская церковь,

с. Ольгино

,

1898 год

История церкви, как и самого села, тесно связана с масштабным строительством в этих местах железной дороги. Поселок Ольгинский — так когда-то назывался населенный пункт — начал развиваться в 90-х годах XIX века. Именно тогда в этих местах организовывали железнодорожное сообщение, а неподалеку от населенного пункта появилась станция между Ачинском и Канском. Тогда же местные жители (преимущественно переселенцы из западных губерний) решили, что им необходима церковь. Заложили ее в день святой равноапостольной княгини Ольги, но названа она Ольгинской еще по одной причине — в честь рождения дочери императора Николая II. Храм всё-таки строился и на средства императорского фонда имени Александра III.

Построили храм очень быстро: в клировых записях указан 1898 год, то есть потратили на это один строительный сезон. Ход работ курировал начальник строительства Средне-Сибирской железной дороги Н. П. Меженинов. Постройка в псевдорусском стиле имеет форму креста. Самая приметная деталь храма — обилие резного декора. Специалисты утверждают, что в России это единственная сохранившаяся церковь, интерьеры которой покрыты сквозной резьбой.

Сейчас Ольгинская церковь выглядит вполне прилично, особенно в сравнении с некоторыми другими церквями. Крыша и стены бревенчатого храма украшены тонкой резьбой, наличники сохранили свой декор. О советском периоде известно немного: только то, что здание пережило типичные ипостаси бывшей церкви — клуб и зернохранилище. Занялись церковью только в начале 2000-х годов. Хотя, как показывает история других храмов, это еще относительно своевременно. В 2003–2004 годах здание законсервировали, строители провели ремонт кровли, стен, усилили фундамент.

В те годы СМИ писали, что на базе церкви организуют муниципальный музей, об этом заявляли на заседании комиссии по науке и образованию. На ремонт, как сообщалось, потратили около 5 миллионов рублей. Причём реконструкцию проводили именно под музей, ведь в храме на тот момент не было прихода. Но что-то пошло не так, и уже в 2015 году пришлось снова ремонтировать крышу, а в прошлом году занялись сгнившими стенами. Что в итоге стало с прежними планами властей на это здание — неизвестно.

Троицкая церковь,

с. Сухобузимо

, конец XVIII — начало XIX века

История церкви связана с именем художника Василия Ивановича Сурикова, который в детстве жил в Сухобузимском: сюда перевели работать его отца. Дом Суриковых, кстати, находился неподалеку от храма. Сейчас напротив бывшей церкви стоит памятник отцу Сурикова — Ивану Васильевичу (хотя свидетельств его захоронения здесь, а не на сельском кладбище, специалисты не нашли). Тут же венчалась сестра художника Елизавета.

В конце XVIII века на территории современного Красноярского края увеличились масштабы каменного строительства. Каменные церкви стали возводить не только в городах, но и в сельских поселениях. Известно, что ранее в Сухобузимо была деревянная церковь, но она обветшала, и перед освящением нового каменного храма туда перенесли всю утварь, в том числе пять колоколов.

Строительство каменной церкви состоялось в конце XVIII века. Финансирование было обеспечено «доброхотнодателями» или, говоря языком современным, благотворителями. Заложили строительство еще в конце XVIII века — в 1793 году. Освятили новую церковь через восемь лет, уже в веке новом — в 1801 году. На старых снимках видно, как здание Троицкой церкви возвышается над одноэтажной застройкой села.

С приходом большевиков, разумеется, церковь пришла в упадок. В их же ревизии 1923 года сохранилось упоминание и росписях в храме, на которых изображены различные святые. Сохраниться этим изображениям не удалось — в советский период их просто закрасили: нечего ликам святых делать в доме культуры, коим стала церковь на некоторое время. А уж после пожаров в 70-х годах сохранились и вовсе небольшие элементы орнаментов.

Удивительно, но утрачены не все иконы церкви. Одна, например, хранится в фондах местного музея, более того — это часть иконостаса. На ней изображены апостолы Пётр и Павел. Благодаря таким редким сохранившимся предметам специалисты, возможно, смогут восстановить былой облик храма. Существуют свидетельства и о ныне утраченных резных деревянных скульптурах, перед которыми местные некогда служили молебны. А самый приметный элемент церкви сегодня — оформление окон. Наличники в данном случае — это причудливый рельеф, который оформляет оконный проём.

Только в 2010-х местные жители и власти озаботились судьбой бывшего храма. В июне 2014-го прошла акция «Сохраним жизнь храму»: территорию в итоге хотя бы очистили от мусора. В 2015 году местными властями было принято решение о восстановлении храма. Идею поддержал губернатор края Виктор Толоконский. Однако, если дело и движется, то движется медленно — первый молебен за несколько десятилетий провели только в 2017 году, храм при этом никто не спешил восстанавливать.

Сейчас здание законсервировано: на дверях висит замок, окна заколочены. Правда, оборону уже успели прорвать собаки — под стенами есть подкопы. Но им хотя бы не удастся устроить пожар в старинном храме. Чтобы то, что от него осталось, не разрушили дожди и ветер, установили крышу: вид получился малоэстетичный, зато так здание сможет простоять до начала реальных реставрационных работ. Хотя бы в теории.

В этом году более 12 миллионов рублей выделили на разработку научно-проектной документации по сохранению Троицкой церкви. Соответствующий конкурс размещен на сайте госзакупок. Выбранный подрядчик уже получил разрешение на проведение научно-исследовательских и изыскательских работ. Как сообщает служба охраны памятников, разработка проекта планируется на 2020–2021 год. Когда найдутся деньги и возможность отреставрировать церковь в таком запущенном состоянии — вопрос открытый.