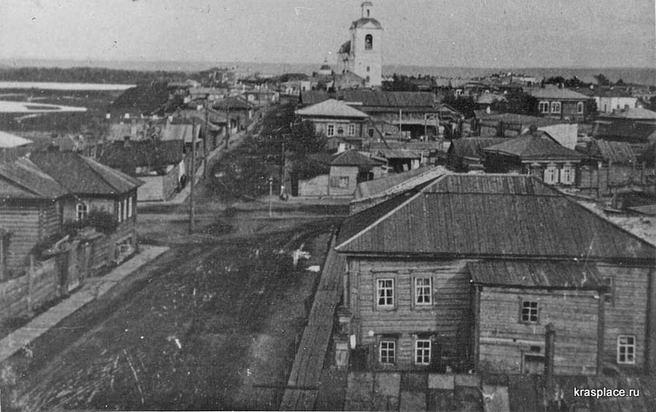

Наверное, нет в Красноярске ни одного храма, который на заре Страны Советов избежал бы разорения, сноса куполов и смены назначения здания. Подобная судьба была уготована и Благовещенскому монастырю на улице 9 Января в центре города, построенному в начале XIX века. В 1930-х место священнослужителей заняли работники пушно-меховой базы, которые сортировали песца и норку, готовя на валютные аукционы в США. Работников отбирал КГБ, а жили они тут же, в нынешних кельях во дворе. Команда NGS24.RU восстановила историю уникального здания из разговоров с монахинями и работниками работавшего здесь предприятия.

Нынешний Благовещенский женский монастырь — единственная в регионе трехэтажная церковь и первая в Красноярске, построенная по чертежам. Закладка здания началась в 1804 году, а строительство длилось с переменным успехом до 1822 года. На работы съехались каменщики из Иркутска и Енисейка. Причем сначала, поясняет нам проводящая экскурсию матушка Афанасия, планировался 2-этажный храм, а после к нему добавили еще один этаж и пристройку сбоку.

Название храм получил за счет улицы, на которой стоял — Благовещенская. Сегодня это улица Ленина. Первыми прихожанами стали 462 человека из красноярцев и еще 209 из трех соседних деревень, которых уже нет на карте — Тетериной, Кубековской и Горской.

Из храма — в склад валютной пушнины

Службы длились недолго: в 1930-х храм был закрыт, купола разобраны — их место заняла простая кровля, как на соседних пятиэтажках. А помещения перепланированы в особо охраняемые склады с большими замками. Ведь именно в них хранилась дорогостоящая пушнина, отправляемая напрямую в США и Санкт-Петербург.

На форуме Krasplace.ru сохранились воспоминания первых сотрудников. Красноярец Андрей пересказывает слова своей бабушки, которая там трудилась с 1936 года:

— Много мне рассказывала всего: и как забеливали лики на стенах, а они всё равно опять проступали, и как в войну паковали соболя в тюки, писали через трафарет по-английски и отправляли самолетом в США. В городе тогда работала международная авиалиния Красноярск — Уэлькаль. И как строили грузовой лифт на третий этаж, и как надо правильно сортировать мех. Много чего рассказывала. А вывеску, где написано было, что это «пушно-меховая база», я сам отлично помню, — вспоминает он.

Мы же нашли людей, которые работали на пушно-меховой базе в 70–90-х годах.

По словам Ирины (имя изменено. — Прим. ред.), предприятие напрямую подчиняло Министерству промышленности в Москве, так как было валютным. Таких в стране было всего 18. Все лучшие шкурки, что приносили охотники, а позже и выращивали на зверофермах, — белых песца и соболя, норку и белку — отправляли на экспорт. Но уже через международный аукцион, что проходил в Санкт-Петербурге. Всё остальное шло на фабрики для пошива шапок и шуб на местный рынок.

Отбор на работу был очень жесткий — негласно всех проверял КГБ. Всё по той же причине — работа с экспортом. Правда, на зарплату это не сильно влияло.

— Ставка у товароведа была 72 рубля в начале 70-х. Но после окончания сезона были квартальные премии за счет валютных продаж на международных аукционах. Это еще плюс 1,5 оклада к зарплате. Также были 13-е зарплаты, — делится Ирина.

Она же рассказывает про второго директора предприятия Власкина. В 1944 году после ранения в ногу он вернулся с фронта и руководил базой 40 лет. Позже по настоянию главы края Павла Федирко его отправят на пенсию. Именно с подачи Власкина на территории храма был построен дом для сотрудников, где сейчас хозяйственные помещения монахинь.

— Это задние никогда не принадлежало церкви, — убеждает Ирина, — его просто не было в то время. Чтобы обеспечить кадры, директор начал строить квартиры. Построил полтора этажа, ему вкатили выговор за то, что занимается самостроем. Туда селили молодые семьи, чтобы они задерживались на предприятии. Это было здание, разделенное на комнаты капитальными стенами. Люди ставили внутри перегородку, отделяли себе кухню. Была раковина и только холодная вода, туалет — на улице. А подвал использовали для хранения картошки, овощей. Каждому выделялся закуток, ставили поддоны, а на них свои соленья-варенья.

Постепенно жителям выдавали квартиры в Солнечном, на Копылова и 26 Бакинских Комиссаров.

По рассказам работников, из-за наличия припасов и производства постройки кишели крысами.

— У нас, допустим, в моей квартире, жила до меня женщина, крыса приходила и смотрела с ней телевизор. Она выключала — та уходила. После нее жила другая, они зацементировали дыры в полу, засыпали стеклом. Соседи клали битое стекло в батареи, чтобы грызуны не подошли к детской кроватке. Я помню, тогда писали при передаче здания церкви: «Вот развели крыс, нам оставили». Ничего подобного! У нас всё обрабатывалось: санэпидемстанция делала это еженедельно.

В левом дальнем углу за храмом сейчас находятся кельи, в которых живут монахини. Деревянная постройка при царе служила домом для священнослужителей, в советские времена в него заселили семьи водителя и грузчика с его супругой-цыганкой. Последний тут задержался в перестройку, когда территорию уже передали епархии и велись службы.

— Когда сюда сестры приехали, там жили цыгане, гуляли, мед в ваннах варили. Батюшка службу служит, а у них своя жизнь, — рассказывают старожилы монастыря.

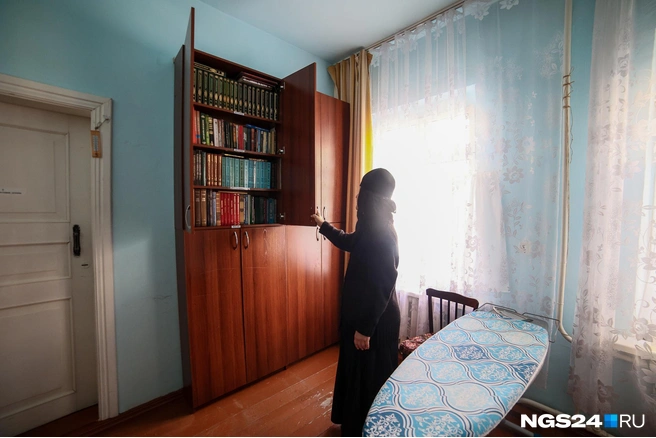

Уже в перестройку к нему пристроили помещения. С порога тут встречает прихожая, дальше по коридору — библиотека с комнатой для глажки и лестница, ведущая на второй этаж. Выше расположены многочисленные белые двери с надписями «Келья монахини такой-то», «Компьютерная». Но сфотографировать нам позволили только общее пространство.

Как сейчас устроен монастырь?

Второе рождение храма пришлось на 1994 год. Работников базы, рассказывают они, предупредили заранее, что нужно подыскать себе новое помещение. В итоге они переехали в склады на Брянской. Проект реставрации храма томские архитекторы начали готовить, говорится на сайте правительства края, задолго до этого — с начала 80-х. А окончательные работы закончились в 1997 году.

Сегодня в монастыре, рассказала нам матушка Афанасия, живет не больше 20 человек. Остальные послушницы приходят на работы в течение дня. Храм полностью восстановлен: службы в зале первого этажа ведутся в обычные дни, на втором — по воскресеньям и большим праздникам. На третьем в эти выходные, 12 сентября, будет большой молебен — будут отмечать 800-летие Александра Невского, канонизированного РПЦ.

Бывшие работники вспоминают, как тут было во времена пушно-меховой базы:

— В самом здании храма у нас располагалось всё следующим образом: с порога, где сейчас продают свечи, — прихожая, дальше справа была камера хранения, слева — котельная. А на месте алтаря — сортировочный цех для белки, соболя. На втором этаже сортировали голубой песец и норку. Все отсеки запирались отдельно и пломбировались. Третий этаж был отведен на сортировку кролика, белого песца, крысы, крота, кошки, собаки, сусликов — всё, что бегало и прыгало в лесу, сдавалось на фабрики для пошива шуб, — вспоминает одна из бывших сотрудников.

Своды и стены на второй этаже выполнены не в каноническом стиле, но впечатляют своими красками и образностью. Рисунки делала женщина — одна из приглашенных художников из Красноярского края. Тогда церковь не могла себе позволить иную роспись — квадратный метр стоил 5 тысяч рублей.

На этаже несколько уровней. Дальше, если приглядеться к фотографии, свод храма упирается в купол, который раньше заменяла обычная плоская крыша. А к ней тянется 14-метровый алтарь.

Большая гордость храма — икона с изображением самого Александра. Правда, восстановленная. Прошлая, подаренная самим императором из своей художественной мастерской, канула в лету при революции. Своды посвященного Александру I этажа также украшают его эмблемы и военные орнаменты. Попытались реставраторы восстановить и алтарь из красного дерева.

Дальше наверх, на колокольню, как и в большинстве храмов края, тянется узкая и крутая лестница, где взрослому и крупному мужчине можно будет пройти, наверное, только боком. Долгие годы сюда к назначенному часу поднимался звонарь Юрий — барабанщик одной из красноярских групп. Когда-то он зашел в храм на Пасху, когда к колоколам допускают всех желающих, поиграл, заворожился ритмом и остался на должности. Настолько загорелся, что ездил на фестивали профессионального мастерства в Новосибирск и Москву, занимал первые места.

— Гениальный человек, — вспоминает матушка Афанасия его. Он же помогал сотрудникам завода «Красмаш» разрабатывать металлическую конструкцию для колоколов. Старые балки деревянные, и крепить к ним что-то небезопасно. Металлические купола, заказанные в Воронеже, довольно увесистые: самый большой — 1,5 тонны, поменьше — 800 килограммов.

Однако Юрия не стало несколько лет назад, но его дело продолжает его друг Тимофей.

Но спустимся снова на первый этаж. На кадрах ниже — нынешняя ризница. Место, где хранится одеяние священнослужителей. Тут же есть пошивочный цех, где послушницы отшивают всё для нужд церкви.

Однако больше 100 лет назад тут была часовенка, которую пристроили отдельно. По словам монахинь, отпевание тогда совершалось только здесь. А для людей был отдельный вход.

С этой часовней связана одна из легенд. Матушка, которую мы застали за работой в ризнице, рассказывает, что когда-то лежала в больнице с краснояркой — любительницей истории города: «Бог мне ее послал». Ее отец был краеведом. С его слов, Благовещенский собор соединяли с Покровским и Богородице-Рождественским храмом подземные ходы. По туннелям, произносит она вкрадчивым и струящимся голосом, служители возили свечи. Про ходы несколько лет назад журналистам рассказывали и жители соседнего деревянного дома.

— По ее словам, тут похоронены на входе купцы — муж и жена. Я была свидетелем, когда делали реконструкцию и поднимали пол, что внутри есть пространство, — продолжает она. — Гляжу, там темнота, коробку кинула, летела долго, приземлилась на ступеньки. Вот тут ниша. Со слов этой женщины, в этой нише лежали мощи купцов в богатых одеждах. В революцию трое пришли грабить могилу. В итоге уже на месте двое отказались. Третьего потом видели во фраке в городе, поступил в университет, ходил важный.

Насколько правдива история — загадка. Но женский монастырь с богатой историей однозначно хранит еще много тайн.