Пару лет назад вроде бы ничем не примечательный поселок Памяти 13 Борцов под Красноярском стал местом паломничества туристов. Любителей колоритных фото привлекают развалины старинного завода и горы из стеклянных глыб, которые остались от производства. Мы тоже съездили в поселок (его и сейчас иногда называют Стеклозавод) и поговорили с энтузиастами, сохраняющими историю этого уникального места.

Почти 200 лет назад, а именно в 1823 году, на берегу Качи начали строить первый за Уралом стеклоделательный завод. Предприниматель и чиновник Енисейского управления Иван Коновалов во время поездки (дорога была в сторону Ачинска) увидел здесь россыпи кварцевого песка и понял, что может изготавливать из него стекло, которого в Сибири не было в принципе, — в основном в качестве оконных стекол использовали слюду или бычий пузырь. Поэтому вскоре Коновалов просит свою мать написать прошение о «нарезке земель в 48 верстах от Красноярска» и спустя несколько месяцев получает разрешение. В 1825 году в документах уже есть упоминание о заводе и первом выпуске продукции. Выпускали не только стекло для окон, но и посуду.

Несколько интересных фактов нам рассказала Маргарита Регнер — местная жительница, учитель русского языка, краевед и в прошлом — руководитель музея истории поселка Памяти 13 Борцов. Она вместе с директором местной школы и еще несколькими преподавателями встретила нас и проводила в музей, который собирали здесь с 60-х годов.

— Мы говорим, что «сошлись звезды» и был построен завод. Во-первых, здесь было месторождение кварцевого песка, во-вторых, близость реки, а вода была необходима для такого пожароопасного производства, и, в-третьих, огромное количество леса, который сжигали и таким образом доводили температуру в печи до нужного уровня. Кстати, Кача в то время была полноводной, и есть версия, что именно из-за сплавки по ней леса она со временем обмелела, — говорит Регнер.

Первый губернатор Енисейской губернии Александр Петрович Степанов в своей книге «Енисейская губерния» писал о Коновалове и его стеклоделательном заводе: «Хотя он построен после учреждения губернии, но находится уже в возможности снабжать стеклянными изделиями не только свою, но Томскую и Иркутскую губернии. В 1823 году селения и окрестные города Енисейской губернии были обезображены слюдяными и пузырными окнами; в самом губернском городе находились некоторые улицы с подобными, но в настоящее время, благодарение стеклянному заводу господина Коновалова, везде вместо слюды и пузырей заступило стекло. В заводе сем делают разную посуду, которая до того крепче, что без всякого опасения выдерживает кипяток».

Также есть информация об открытии Коноваловым фаянсовой фабрики рядом с основным заводом. Сообщалось о большом ассортименте — на фабрике делали разные блюда, тарелки, миски, чашки, соусники и так далее. К 1860 году на Знаменском заводе Коновалова (с появлением Знаменской церкви поселок и завод поменяли название) изготавливали 70 тысяч штук разной продукции в год. Естественно, что стеклянные изделия расходились далеко за пределы Енисейской губернии.

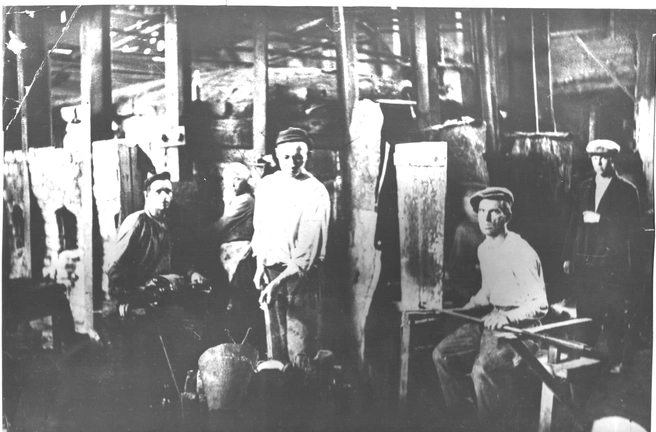

А какие интересные названия профессий были в то время: например, «халявный мастер» и «шумила». Первый выполнял самую сложную работу по выдуванию изделия из стекла. В музее школы нам показали несколько халявных трубок — на металлический наконечник рабочий набирал раскаленную массу и потом дул в нее, раскачивая в разные стороны. Для изготовления одного окна нужно было набирать 10–15 килограммов массы, для небольших изделий вроде кувшина хватало килограмма.

— «Поспеть» масса в печи могла в любой момент, поэтому нужно было вызвать на рабочее место халявного мастера. Поэтому по поселку шел человек с фонарем, если дело было ночью, и стучал в дома, где жили нужные сотрудники. Его называли «шумила», — рассказывает Регнер.

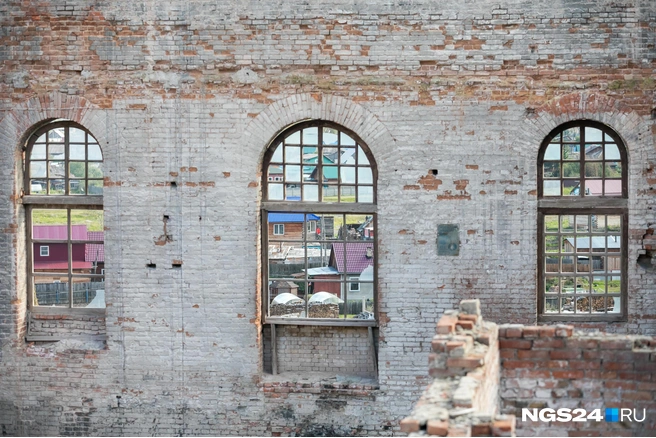

Однако развалины завода, которые мы видим сейчас, — совсем не Коноваловский завод. Его предприятие — это небольшой деревянный заводик на берегу Качи, который к концу XIX века сильно устарел. Архивных фотографий не сохранилось, как и каких-либо следов от производства на берегу тоже.

— Как это часто бывает, после смерти основного владельца у него не нашлось достойных наследников для продолжения дела. Так было и с Коноваловым. Предприятие несколько раз сдавалось в аренду, а арендаторы, возможно, искали сиюминутную выгоду, не задумываясь о будущем. В итоге к началу ХХ века завод оказался в предбанкротном состоянии и нуждался в обновлении — все-таки почти сто лет прошло, а он так с одной горшковой печью и работал, — рассказывает Маргарита Регнер.

Завод, останки которого мы можем видеть сейчас, — заслуга братьев Даниловых, которые купили предприятие в начале ХХ века и через несколько лет построили абсолютно новое производство. К слову, кварцевого песка к тому времени рядом давно не осталось, все необходимые компоненты для стекла возили из других мест. Стекольный завод не был основным бизнесом Даниловых, но был подспорьем для самого доходного дела семьи.

Три брата: Виктор, Иван и Александр Даниловы к 1888 году имели во всех волостях Минусинского округа пять спиртовых складов и 58 питейных заведений. Младший, Александр, брал миллионный подряд на строительство Средне-Сибирской части Транссибирской железнодорожной магистрали.

Новый завод начали строить весной 1914 года. Чтобы не везти кирпич издалека, для нужд тут же возвели небольшой кирпичный завод. В этом же году Даниловы строят для детей рабочих школу, в которой, кроме обучения грамоте, были детский и взрослый хоровые кружки, театральная студия, два духовых оркестра, работают гимнастический, легкоатлетический и футбольный кружки.

Кадровая политика у Коновалова и Даниловых имела много общего — людей привлекали из других частей империи, особенно если говорить о тех, кто имел опыт на стекольном производстве. И, если при Коновалове основной костяк составили крепостные из его имений, то при Даниловых — «неблагонадежные» рабочие столичных заводов, которых уволили и не брали больше на работу из-за революционных взглядов (они «засветились» во время революции 1905 года). Потом это сыграло злую шутку и с Даниловыми, и со всем поселком в целом — именно приглашенные рабочие завода организовали протесты на Стеклозаводе и поддерживали связь с партизанами.

А вот другой приглашенный рабочий, иностранец Иосиф Францевич (так иностранца называли здесь на русский манер) Лефебро помог заводу в нелегкие 1920-е годы. Инженера Даниловы «выписали» из Бельгии, чтобы на далеком сибирском заводе организовать производство стекла по самым последним технологиям. Он после наладки производства уехал было в Европу, но вернулся и прожил в поселке до смерти.

— Именно благодаря ему завод после революции не погиб. Потому что стекольное производство — очень сложное с точки зрения технологии. И, когда Даниловы уехали за границу, завод остался, по сути, на одних простых рабочих, в 1922 году здание серьезно пострадало из-за пожара. Благодаря Лефебро производство было восстановлено и просуществовало до 2003 года, — говорит Регнер.

За последние десятилетия поселок Памяти 13 Борцов разросся, но около завода сохранились целые улицы, построенные при Даниловых и даже раньше. Например, идущая рядом с промплощадкой улица Советская (дореволюционное название неизвестно) и сейчас в основном состоит из старых домов. Интересны и постройки 1930-х годов, двухэтажные дома. В них есть свой шарм и история.

— Недавно к нам с предложением обратилась краевая служба по охране объектов культурного наследия. Предлагают территорию завода и несколько улиц рядом включить в перечень выявленных исторических объектов. Причем обратились именно к нам, а не в администрацию поселения. Видимо, знают, что мы неравнодушны к этому вопросу, — рассказала директор Стеклозаводской школы Полина Фомкина.